La política argentina tiene un talento especial: reciclar lo peor de sí misma con aire de novedad. Por ejemplo, cada tanto reaparece ese clásico de nuestra fauna electoral: los candidatos testimoniales, esos personajes que prometen representar al pueblo, pero terminan representando solo su conveniencia personal.

Son los artistas del “yo me anoto, pero no voy”, los reyes del “fue sin querer queriendo”. Figuras que se postulan con cara de compromiso ciudadano y después se bajan del cargo con la velocidad de un tuit borrado.

No es un invento nuevo, claro: allá por 2009, el kirchnerismo ya había estrenado el formato con Néstor Kirchner, Scioli, Nacha Guevara y Massa compartiendo cartel en Buenos Aires. De los cuatro, solo uno terminó en el Congreso. Los demás se evaporaron. Pero bueno, no seamos injustos: Nacha puede decir que lo suyo era una “actuación”.

Pero parece que la historia no se repite: se recicla. Y ahora tenemos una nueva camada de “testimonialistas” versión siglo XXI. En Misiones, está el caso del chico este Diego Hartfield, ex tenista, idóneo en acciones y bonos y ahora campeón mundial de la incoherencia política.

Desde la comodidad del que todo lo critica sin mover un dedo, Hartfield, aquel que primero se postuló como diputado provincial y luego como nacional, descubrió que la ética suena preciosa en los discursos… pero que el sillón en Buenos Aires es mucho más mullido.

En un acto de coherencia cero -o de practicidad suprema- decidió no asumir en la provincia porque, claro, ya estaba instalado en la Ciudad de Buenos Aires y mudarse da fiaca. Un verdadero ejemplo de la “ética del ascenso personal”, esa virtud moderna que consiste en trepar siempre y justificar después.

Y pensar que el muchacho hablaba de “moral y transparencia en la política” con la solemnidad de un monje tibetano.

Denunciaba la corrupción ajena con tono de iluminado, y terminó siendo otro farsante testimonial más, con sonrisa de LinkedIn y discurso de TED Talk. Si esto fuera tenis, diríamos que mintió con el saque y le cantaron doble falta.

Lo paradójico es esta gente se presentan como “lo nuevo” y “lo distinto”. Y tienen razón: distinto… pero por descarados.

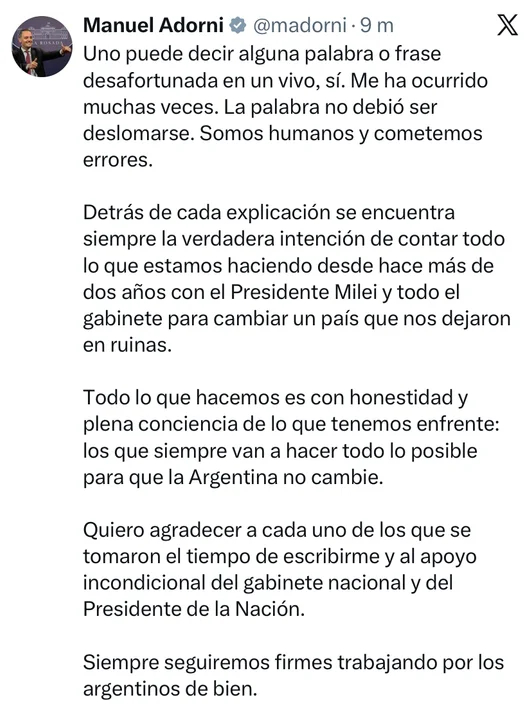

A su lado, los casos de Manuel Adorni y del compañero, correligionario, camarada, “si se puede” y ahora fervoroso libertario Diego “el anticasta” Santilli suenan casi como un homenaje a la coherencia selectiva.

El primero, después de militar con entusiasmo su candidatura a legislador porteño, terminó ascendiendo a jefe de Gabinete.

El segundo, que armó un pequeño culebrón para encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires -tras la salida del siempre “transparente” José Luis Espert, hoy ocupado en explicar algunas cuestiones financieras con narcos, digamos, algo difusas-, descubrió que el Ministerio del Interior ofrece calefacción central y mejor salario con exposición pública. Ambos juran que no son “testimoniales”. Por supuesto: también hubo quienes juraron que en el 2025 el salario en dólares iba a despegar y los precios a caer como un piano… y acá seguimos, esperando que empiece el concierto.

La consecuencia, claro, es la misma de siempre: el ciudadano que vota creyendo que el conocido fulano que puso en la boleta va a legislar algo, descubre después que fue parte de una comedia de enredos y asume alguien que ni registra. El electorado creyó elegir representantes, pero en realidad eligió espectros anónimos.

Y ahí está el problema: estas candidaturas “de utilería” no solo rozan la estafa electoral, la abrazan con cariño. Porque ¿cómo se llama cuando ponen a alguien “famoso” encabezando una lista y que promete representar al pueblo y después se va a otra oficina? Para mí: fraude con traje.

Y así, el sistema democrático se va llenando de ausencias y también de mermas de representados, porque el 33% de la gente no fue a votar. La representación se convierte en un simulacro, y la voluntad popular, en utilería.

En el fondo, los candidatos testimoniales son eso: una gran broma pesada con costo electoral. Hablan de ética, pero practican lo contrario y lo justifican. Prometen en los medios y en redes presencia, pero te entregan ausencia. Y mientras los votantes siguen esperando que alguien cumpla lo que promete, ellos perfeccionan el arte de no. Son un ejemplo viviente de la “ética del ascenso personal”.

Para ir terminando mi gente. Lo más inquietante de todo esto no es solo la estafa electoral en sí, sino la tranquilidad con la que el público la aplaude o mira. Porque si los candidatos juegan a no cumplir, es también porque el electorado parece haber hecho las paces con el engaño.

Algunos nos indignamos un rato por redes, compartimos algún meme y, acto seguido, se vuelve a votar a los mismos u otros que nos birlan la representación. Tal vez el verdadero drama no sean los estafadores, sino que ya no nos importe que lo hagan. Hemos naturalizado la estafa democrática con la resignación de quien compra un electrodoméstico chino barato sabiendo que no tiene garantía. En ese espejo, la hipocresía deja de ser solamente de otros: es nuestra.

Como siempre, de un lado de la reja esta la realidad, del otro también está la realidad. Lo único irreal es la reja. O sea, lo que nos divide —ideologías, clases, bandos— no es la realidad, sino las barreras simbólicas o mentales que construimos para sostener esas divisiones. La realidad es común a todos; lo irreal es creer que estamos en lugares distintos.

En tiempos donde todos opinan, lo relevante no es quién habla o dice, sino la verdad de lo que se dice. Atacar una opinión por quién lo dice y no lo que expresa, es solamente un sesgo.

Hasta la próxima, me puse muy serio y esto es casi ficción con humor.