Misiones elimina niveles jerárquicos en nueve jurisdicciones y reordena la estructura del Poder Ejecutivo

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua dictó el Decreto N° 267 el 24 de febrero de 2026 y dispuso la supresión de distintos niveles jerárquicos en ministerios y secretarías de Estado. La medida, amparada en la Ley I – N° 70 (ex Ley 2.557), apunta a “racionalizar, modernizar y agilizar” la administración pública provincial, sin vincular la decisión a un sobredimensionamiento de personal. Las jurisdicciones deberán adecuar sus diseños organizacionales en un plazo de 90 días.

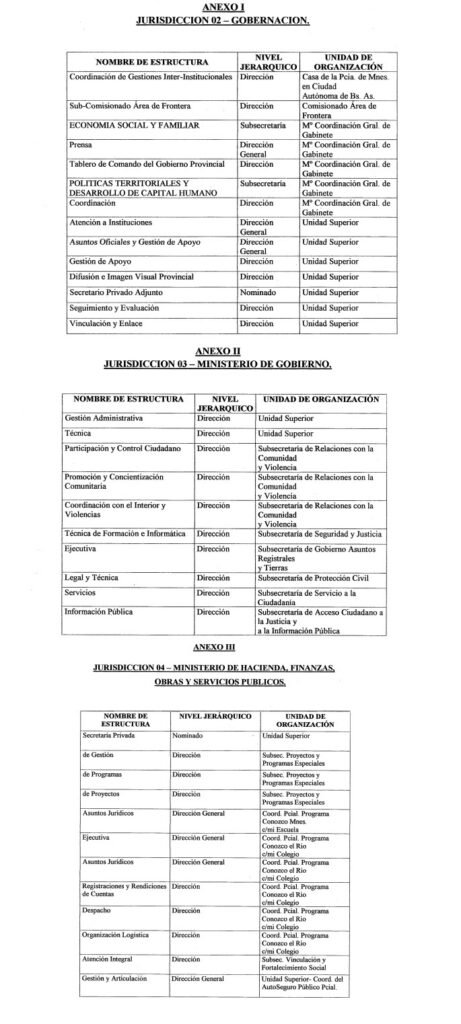

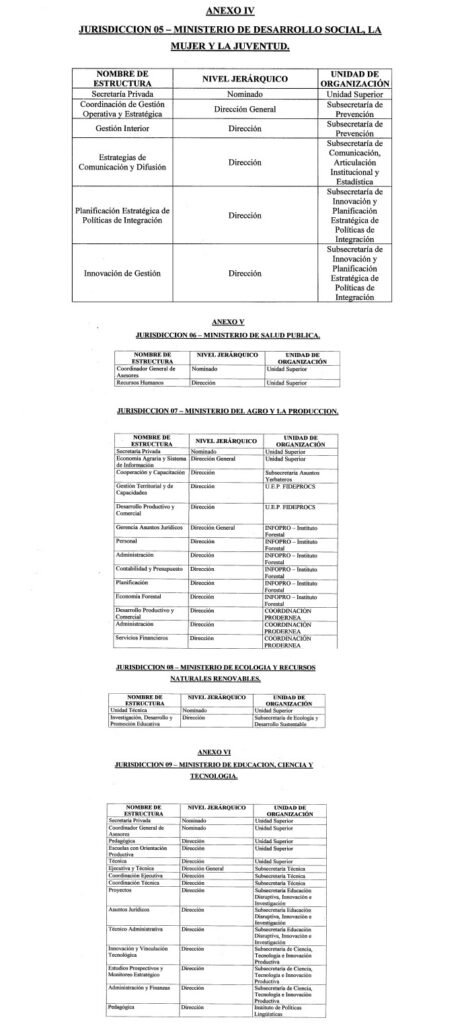

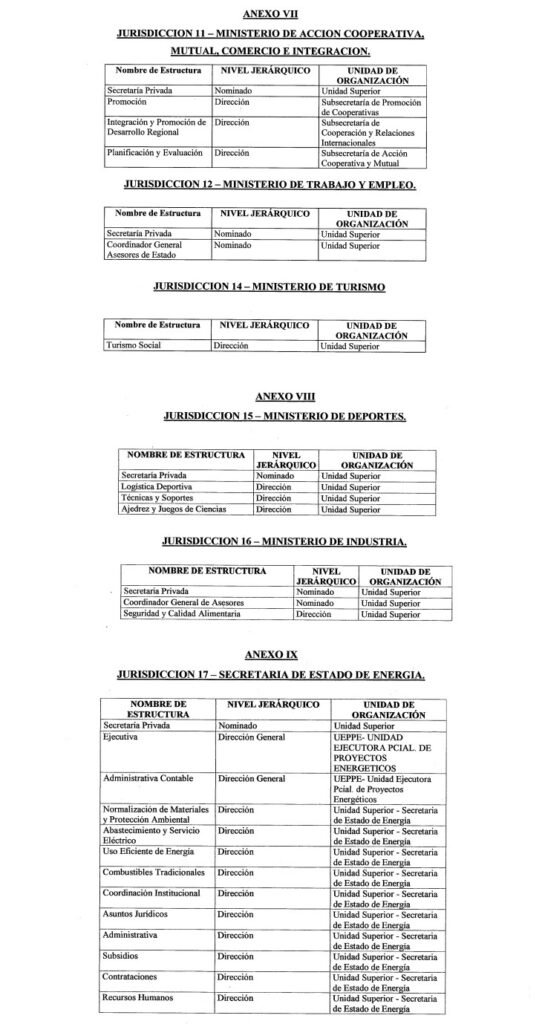

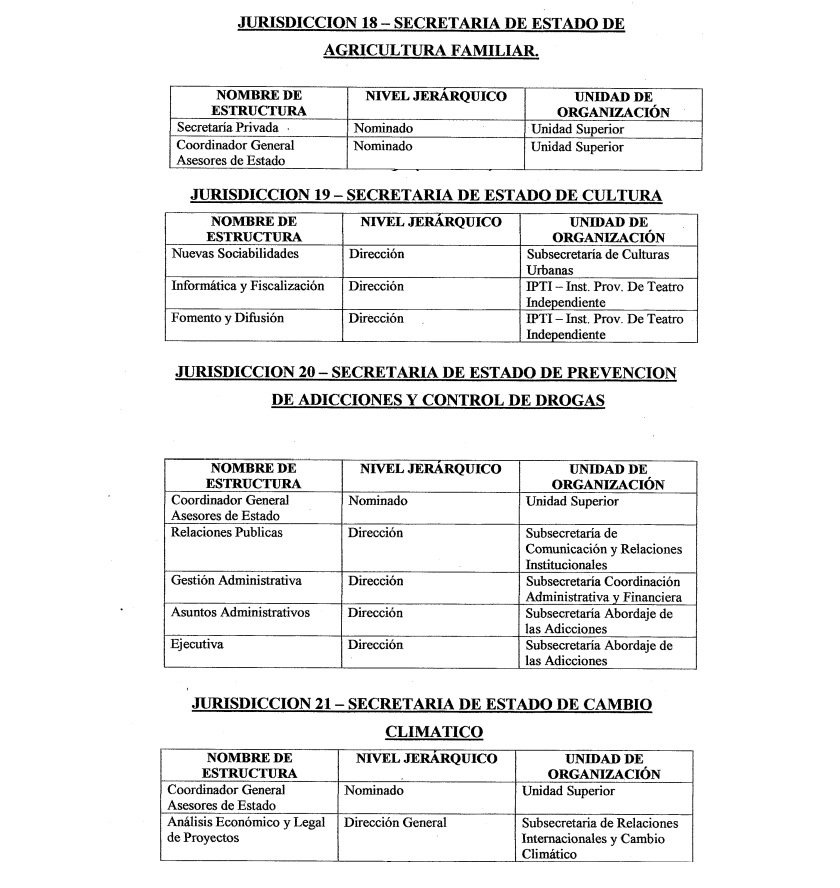

En una decisión con impacto institucional y administrativo, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Misiones oficializó una reconfiguración de su estructura orgánica mediante el Decreto N° 267, firmado en Posadas el 24 de febrero de 2026. La norma dispone la supresión de niveles jerárquicos en distintas jurisdicciones, conforme al detalle de los Anexos I a IX, y redefine la dependencia funcional de las unidades de conducción alcanzadas.

La medida se inscribe en las facultades conferidas por el Artículo 41° de la Ley I – N° 70 (antes Ley 2.557), Ley de Ministerios, que habilita al Poder Ejecutivo a “disponer las medidas necesarias para asegurar el adecuado desenvolvimiento de la Administración Pública Provincial”.

Racionalización administrativa: qué cambia y a quiénes alcanza

El Artículo 1° del decreto establece que, “a partir de la fecha del presente Decreto”, se suprimen los niveles jerárquicos de las diferentes jurisdicciones detalladas en los anexos. El alcance abarca áreas de:

- Gobernación (Jurisdicción 02)

- Ministerio de Gobierno (Jurisdicción 03)

- Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos (Jurisdicción 04)

- Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud (Jurisdicción 05)

- Ministerio de Salud Pública (Jurisdicción 06)

- Ministerio del Agro y la Producción (Jurisdicción 07)

- Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables (Jurisdicción 08)

- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Jurisdicción 09)

- Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración (Jurisdicción 11)

- Ministerio de Trabajo y Empleo (Jurisdicción 12)

- Ministerio de Turismo (Jurisdicción 14)

- Ministerio de Deportes (Jurisdicción 15)

- Ministerio de Industria (Jurisdicción 16)

- Secretaría de Estado de Energía (Jurisdicción 17)

- Secretaría de Estado de Agricultura Familiar (Jurisdicción 18)

- Secretaría de Estado de Cultura (Jurisdicción 19)

- Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas (Jurisdicción 20)

- Secretaría de Estado de Cambio Climático (Jurisdicción 21)

En términos operativos, el Artículo 2° determina que las Unidades de Conducción dependientes de las áreas eliminadas pasarán a depender de la Unidad Superior de la jurisdicción correspondiente. Esto implica una concentración de la cadena de mando, con menor estratificación jerárquica y mayor centralización funcional en cada ministerio o secretaría.

A su vez, el Artículo 3° fija un plazo de 90 días para que las jurisdicciones adecuen sus respectivos diseños organizacionales, lo que obligará a redefinir manuales de funciones, organigramas y circuitos administrativos internos.

Fundamentos oficiales: eficiencia sin ajuste de personal

En los considerandos, el decreto sostiene que, tras un “análisis exhaustivo de la estructura orgánica vigente”, se detectó que “ciertos niveles jerárquicos, varios de ellos vigentes desde hace tiempo, presentan un grado de funcionamiento que torna aconsejable su eliminación”.

El texto enfatiza que la adecuación “no se vincula al sobredimensionamiento del personal administrativo”, y subraya que Misiones mantiene históricamente una de las menores relaciones de empleados públicos por habitante del país, lo que —según el decreto— “evidencia un modelo de gestión responsable y equilibrado en materia de recursos humanos”.

En esa línea, la supresión de niveles jerárquicos se presenta como una reingeniería organizacional, más que como una política de ajuste cuantitativo. El objetivo declarado es “fortalecer la coherencia interna de las jurisdicciones y optimizar la capacidad operativa de las áreas que cumplen funciones sustantivas”.

Desde el punto de vista institucional, la medida se apoya en la potestad del Ejecutivo para rediseñar su estructura, sin necesidad de modificar la Ley de Ministerios, dado que el Artículo 41° le otorga margen para reorganizar niveles y dependencias.

Eficiencia, control y gobernanza

Si bien el decreto no explicita cifras de ahorro fiscal, la eliminación de niveles jerárquicos suele traducirse en:

- Reducción de superposiciones funcionales y duplicidad de firmas.

- Agilización de trámites administrativos, al acortar la cadena de validaciones.

- Mayor concentración de responsabilidad política en las unidades superiores.

En el plano presupuestario, la medida podría impactar en partidas vinculadas a cargos jerárquicos suprimidos, aunque el texto no menciona recortes ni reasignaciones específicas. La clave estará en cómo cada jurisdicción reconfigure su estructura dentro del plazo de 90 días.

Desde el punto de vista político, el decreto consolida un esquema de centralización estratégica en las Unidades Superiores, lo que puede fortalecer la coordinación interministerial, pero también exige mayor capacidad de gestión en las cúpulas administrativas.

Además, la norma dispone que el decreto será refrendado por los Ministros de Coordinación General de Gabinete y de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, y ordena su comunicación a las áreas competentes, incluida la Dirección General de Coordinación del Sector Público y la Dirección de Liquidaciones de Contaduría General.